セミナー一覧

私たちの団体ではNLPに関して複数のセミナーを提供しています。

基礎となる資格取得コースから、専門的な心理技術まで、目的に応じて内容を設計したものです。

あなた自身の求めるものとマッチした講座が見つかるよう、以下にセミナーの種類と内容の区別を説明します。

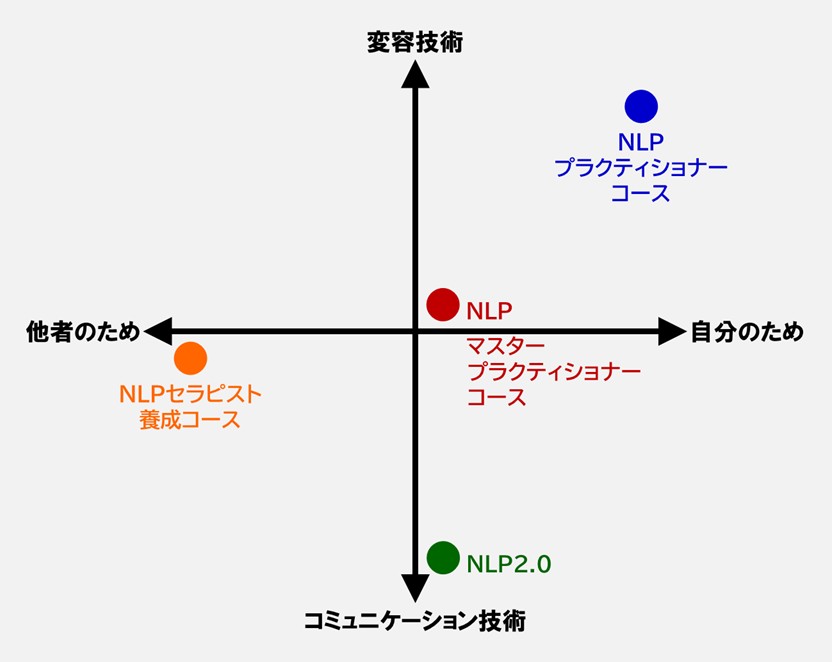

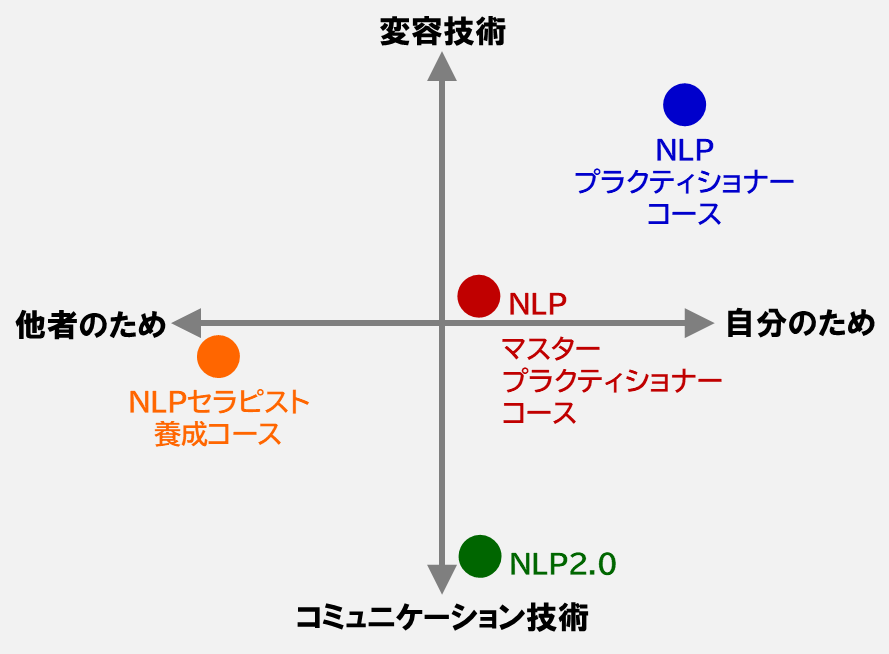

- 変容技術 vs コミュニケーション技術

- 他者のため vs 自分のため

セミナーの趣旨を2つの観点で整理してみました。

(準備中)

縦軸はセミナーで扱う『内容』について示しています。

- 「何ができるようになるか?」

- 「何のための技術が上達するか?」

の観点です。

横軸は、その技術を役立てる『対象』を示しています。

- 「誰の役に立てるか?」

- 「誰のメリットのために使う技術か?」

の観点です。

どちらの軸も、端に近づくほど比率が大きくなるイメージで捉えてください。

明確に切り離せないところは重複する場合があります。

縦軸は『変容技術』と『コミュニケーション技術』に分けてあります。

もちろん、どちらもNLPに基づいた技術です。

『変容技術』というのは「心の癖を修正して、自分の振る舞いのパターンが自然と変わるようにする」手法のことです。

“心の癖”は、考え・感情・行動のパターンと言い換えられます。

「つい、〜してしまう」「なぜか、いつもこうなってしまう」といった自動的で無意識的な反応です。

意識で頑張っても手に負えないような心の働きだと捉えてください。

こうした“心の癖”は、人間関係に限らず人生のさまざまな局面で表れ、数え切れないほどの問題を生み出します(※詳しくは『NLPの効果』のページを参照ください)。

そこで、意識的に頑張って良い結果を出そうとする代わりに、問題を自動的に起こしてしまう厄介なパターンをそもそも変えるのが『変容技術』です(「“本人を変容させる”ために工夫する」ということ)。

しかも、それを実際の場面ではなく、事前にシミュレーションとして行うのが特徴です。

“心の癖”を修正してしまえば、実際の場面で何かを工夫する必要はありません。

厄介な反応パターンが自然となくなることで、問題も自然と消えていくようにするわけです。

『変容技術』のテクニックは心理療法を元に開発されたものが中心ですが、NLPでは特有の「心のメカニズムの捉え方」に沿ってテクニックを説明できます。

単純に「心の癖を修正する心理療法の手法を一気にたくさん学べる」という話ではなく、

- 「心とは、どんなものなのか?」

- 「なぜ自分に、そんな心の癖があるのか?」

- 「どんなことをしたら心の癖が変わるのか?」

という全体像も合わせて理解することができるわけです。

一方、『コミュニケーション技術』とは、「人間関係において望ましい結果を出すために、言動を意図的にどう工夫するか」のやり方です。

求める結果が人間関係に限定されるところが特徴です。

そして『変容技術』が「自動的な“癖”を変える」ものであったのに対して、こちらは「意図的に選択可能な“対応”を工夫する」のが趣旨です。

意図的に選択するのですから、当然そこには求める結果が想定されます。

- 「自分と相手との関係性をどのようなものしたいのか?」

- 「相手にどのような対応をしてもらいたいのか?」

といった相手への影響です。

この意味で『コミュニケーション技術』は、「求める結果を得るために、自分の言動を工夫して他者へ働きかける」方法だといえます。

しかも、その方法は実際の人間関係の場面でリアルタイムに工夫して用います。

技術を高めるためのトレーニングをして、それを実際に自ら使うことで成果が得られます。

『変容技術』はシミュレーションとして行って、厄介な“心の癖”が変わることで自然と好影響を出すものでしたが、『コミュニケーション技術』は常に工夫しながら使い続けるところに特徴があります。

NLPには『コミュニケーション技術』と捉えられるテクニックも含まれていますが、人間関係に役立つ“考え方”や“着眼点“も数多く含まれています。

そうしたテクニック、考え方、着眼点を組み合わせながら自分の対応を工夫するわけです。

セミナーでは、そのための方法の紹介と練習が中心となります。

横軸は『他者のため』と『自分のため』に分けてあります。

「大きなメリットを受けるのは誰か?」の観点です。

明確に切り分けられないところもあるでしょうが、表向きに「他者から求められてやるか、自分の必要性からやるか」で区別しています。

『変容技術』については区別がシンプルです。

『自分のため』であれば、“心の癖”を変えるテクニックを自分に使って、自分が変われるように取り組みます。

『相手のため』に変容技術を使うことになるのは、原則として誰かから求められたときです。

NLPのテクニックは本人が自己の内面を探りながら進めるものですから、「やりたい」と思っている場合にしか使えません。

そのため『相手のため』の場合には、自分が身につけたNLPのテクニックを“ガイド”してあげて、相手がテクニックを進められるようにサポートする形となります。

こちらは専門家として他者支援をする場面が想定されます。

同じNLPのテクニックですが、それを自分に使うか、相手に使うかの違いです。

『コミュニケーション技術』において“対象”を区別するのは少し複雑です。

人間関係ですから常に相手が想定されますし、自分のメリットが完全に排除されることも少ないでしょう。

例えば「営業スキル」であれば、職場での評価や収入といった『自分のため』のメリットがあるはずです。

同時に「お客様に喜んでもらいたい」といった『他者のため』のメリットも含まれます。

同じく「介護の支援技術」では、利用者の役に立つという『他者のため』のメリットが大きい一方、「好きでやっている」「喜んでもらえると嬉しい」といった『自分のため』のメリットも含まれそうです。

また「話し合い」や「雑談」など、他者と自分のメリットが同じぐらいのこともあります。

逆に、完全に『他者のため』のコミュニケーションとなると、自分に一切のメリットがない純粋な人助けぐらいかもしれません。

完全に『自分のため』のコミュニケーションとなると、相手が不幸になろうが気にしない自分本位の心理操作とかでしょうか。

どちらもNLPの範囲ではありません。

NLP共同創始者のリチャード・バンドラーは「自由のため」を強調します。

自分の自由を大切にしたまま、相手の自由も尊重するわけです。

そのためNLPを踏まえた『コミュニケーション技術』では、他者と自分の双方のメリットが想定されることになります。

| 技術の特徴 | 変容技術 | コミュニケーション技術 |

|---|---|---|

| 技術の趣旨 | 心の癖を変える方法 | 人間関係における効果的な対応方法 |

| 役立つ範囲 | 人生全般 (人間関係、目標、悩み・苦手意識、学習・技術向上、メンタルトレーニング・心の安定 etc.) | 人間関係の各場面 (初対面、相談、セールス、寄り添う、ファシリテーション、依頼する、話し合う、クレーム対応 etc.) |

| 成果の出し方 | 感情や考え方を望ましいものに修正して人生に好影響を出す | 他人との関わりの中で自分の言動を工夫して望ましい結果を目指す |

| 使うタイミング | 実際の場面の前に シミュレーションとして行う (セミナールーム、セラピールーム、自宅 etc.) | 実際に他人と接している最中に リアルタイムで技術を応用する (相手と一緒にいる場面) |

| 効果が分かる時期 | セミナー受講中から (セミナー中に行う実習で心の癖が変わる) | セミナー受講後、実践し始めてから (意図的にやるかどうか) |

| 効果の高まり方 | 技術を使った回数に応じて (心の癖をいくつ修正するか) | トレーニングと実践経験の量に応じて (練習と慣れ) |

| 技術のルーツ | 心理療法の手法を元に 誰にでもできる形に簡略化 | コミュニケーションの達人たちのやり方をNLPの観点で体系化したもの |

NLP共同創始者のリチャード・バンドラーから『NLPTMプラクティショナー』の資格認定が得られるNLPの基礎コースです(米国NLPTM協会 The Society of NLPTM)。

資格認定の要件に準じて、NLPの「基本的な考え方」と「基礎テクニック」を一通り習得します。

本コースの特徴は、

- 1”心”の仕組みと全体像をNLP的に理解する(人間関係のためのNLP)

- 2日常をNLP的に対応する発想を染み込ませる(テクノロジーとしてのNLP)

- 3NLPのテクニックを自分一人で気軽に使えるように練習する(個人実践のためのNLP)

にあります。

図にあるように、主な趣旨は『自分のための変容技術』です。

NLPのテクニックは心理療法を元に開発されていますから他者支援にも活用できますが、本コースでは「自分の“心の癖”を変える」ことを最優先として、援助のトレーニングには時間をかけません。

また『コミュニケーション技術』を練習する時間も最低限としています。

NLPの着眼点で達人の『コミュニケーション技術』をモデリングして開発した当団体の独自コースです(資格は発行されません)。

他者と自分の両方の自由を尊重することを前提としていますから、図にあるように位置づけは『他者と自分の双方のためのコミュニケーション技術』を扱うセミナーといえます。

本セミナーの特徴は以下のとおりです。

- 1日本のコミュニケーションの達人をモデリングした技術(日本文化と日本語に適応)

- 2技術のポイントをNLP用語で説明(NLPの観点でモデリング)

- 3さまざまな人間関係の場面を想定した目的別の技術トレーニング(場面ごとの効果的対応を網羅)

- 4解説動画とオンラインのライブトレーニングを組み合わせて習得を効率化(自分のペースで学べるプログラム構成)

日本向けの技術

NLPは“心”を扱うものですから世界共通で役立ちますが、『コミュニケーション技術』は言語と文化の影響を強く受けます。

「日本文化において“望ましい”とされるコミュニケーション」と「日本語として“自然”な表現」は、海外から輸入した技術には含まれません。

そこで本セミナーでは、日本人のコミュニケーションの達人のやり方をモデリングして体系化した技術を紹介します。

NLPの観点のモデリング

一般的に何かの技術を学ぼうとすると、大事なポイントや説明の仕方に一貫性がなく、習得できる人が限られてしまいがちです。

それに対してNLPのモデリングには、技術のポイントを抽出するうえでの流儀があります。

分析するときの着眼点もNLP独自の用語で整理されています。

本セミナーで紹介するコミュニケーションの方法は、誰にでも習得しやすい形にポイントが整理されていて、NLP用語で説明されるためにNLP実践者にはより理解しやすい内容となっています。

場面ごとの技術トレーニング

人間関係のどんな場面でも通用する“万能のコミュニケーション技術”は、残念ながら存在しません。

望ましいコミュニケーションの方法は場面ごとに異なりますから、“コミュニケーション技術”という分野における個別の技術をそれぞれ身につける必要があります(例:分かりやすく説明する技術、悩み相談にのる技術、笑い話をする技術、人をヤル気にさせる技術など)。

そこで本セミナーでは、人間関係で困りやすい12の場面を想定して、それぞれの場面で効果的な対応方法をトレーニングしていきます。

動画とライブトレーニングの組み合わせ

本セミナーは全てオンラインで行われます。

予習・練習・復習・実践が効率的に進むように、解説動画とライブトレーニングを組み合わせてあります。

実習はオンラインのコミュニケーションでも可能なように設計されています。

ライブトレーニングの内容も動画でご覧いただくことで復習に利用可能です。

一部の技術は「相談」の場面を想定していますから、『他者のため』が前提となるケースもあります。

カウンセリングやコーチングなど、専門的な相談援助にも役立ちます。

特に、クライアントが人間関係で悩んでいる場合には、解決のための手法としても応用が可能です。

一方、本セミナーでは『変容技術』は一切扱いません。

NLPの基本テクニックさえも紹介されません。

NLPを土台としてコミュニケーションの能力を高めたい方に向けた内容です。

NLPプラクティショナーコースで学んだ『変容技術』としてのテクニックを使って他者支援ができるようになるためのトレーニングです(資格は発行されません)。

プラクティショナーコースの内容を前提として進めますので、開催日程は資格取得コースよりも短めとなります(プラクティショナーコース修了者向け)。

本コースの主なトレーニング内容は

A.相談援助の必須技術

B.NLPのテクニックとガイド技術

の2つの柱で成り立っています。

NLPを用いた他者支援はA.→B.の順番に進むとイメージしてください。

A. 援助する相手(=クライアント)からの相談内容を聞いて、NLPのテクニックを使って対処する課題を特定する

B. クライアントにNLPのテクニックをやってもらい(ガイドする)、課題を解決する

クライアントには悩みであれ目標であれ、自分一人ではどうにもならない現状があります。

「それを改善するには、クライアントのどんな“心の癖”を変えればいいか?」を本人と話し合う時間がA.相談援助です。

A.相談援助に必須の内容

- 支援関係の構築

- 気持ちのケア

- ニーズ把握

- 課題のNLP的な見立て

- 動機づけと方向性確認 etc.

そして「どの課題(“心の癖”)に取り組むために、どのNLPのテクニックを用いるか」を選びます。

そして実際にクライアントをガイドして、テクニックを体験してもらいます(B. テクニックのガイド)。

この際には、NLPをやったことのないクライアントでもテクニックを進められるようにする工夫が求められます。

B.テクニックのガイドのために向上させたい内容

- テクニックのポイントの把握

- 効果を出すコツと安全性への配慮の理解

- クライアントの個性に合わせた言葉がけ

- クライアントの仮想体験を共有する観察力

- クライアントの戸惑いや心配への対処法 etc.

以上を踏まえると本コースの位置づけは図のように『他者のためのコミュニケーション技術+変容技術』となります。

NLPのテクニックを練習する時間も含まれますが、テクニックの種類を増やすような目的はありません。

むしろプラクティショナーコースで学んだ方法を使いこなせるようにしたり、応用できるようにしたりするトレーニングがメインです。

本セミナーの特徴は次のようにまとめられます。

- 1NLPにおける他者支援の基本形を身につける

- 2相談援助の必須技術を向上させる(※日常的な相談にも役立つ内容)

- 3実践経験を通じてNLPと心理への理解を深める

- 4トレーナーからのフィードバックとQ&Aによるトラブルシューティング

NLPのセミナー中に行うテクニックの実習と、実際のクライアントへの対応の間には、大きな隔たりがあるものです。

クライアントはNLPにも馴染みがなく、テクニックのやり方も知りません。

場合によっては、悩みを相談することだって初めてかもしれません。

何も勝手が分からず、NLPの作業にも慣れていない相手に対して、どうやってサポートしながら導いていくのか?

そこをトレーニングするセミナーです。

NLP共同創始者のリチャード・バンドラーから『NLP™マスタープラクティショナー』の資格認定が得られるNLPの上級コースです(米国NLP™協会 The Society of NLP™)。

資格認定の要件に準じて、「NLPの発展テクニック」を習得しながら「NLPの実践を通して他者への影響力を高める」ことを趣旨とします。

本コースの特徴は、次のようにまとめられます。

- 1”心”の仕組みについてのNLP的理解を踏まえたNLPの発展テクニックの体験および練習(人間理解のためのNLP)

- 2日常をNLP的に対応するための実践練習(テクノロジーとしてのNLP)

- 3NLPの基礎技術を使いこなせるようにするトレーニング(”在り方”としてのNLP)

- 4自分の”心の癖”を変えて自分の人生を生きるためのコース設計(自由のためのNLP)

図にあるように、本コースでは『他者のため&自分のため』そして『変容技術&コミュニケーション技術』がバランスよく位置づけられています。

プラクティショナーコースと比べて『他者のため』の比率が上がっているのは、マスタープラクティショナーにはNLPの実践者として「他者に及ぼす影響力」が求められるからです。

『他者のため』とはいえ、「相手の期待に応える」という受動的な立場だけでなく「相手のために働きかける」積極性もコースの趣旨となります。

そこでコースの内容としては…

- A高度な変容技術を体験して影響力の高い自分になる(存在感、安定感、余裕、自然体 etc.)

- BNLPの体験学習を通して自分に制約をかける”心の癖”を解消する(自由、可能性、自身、信頼 etc.)

- Cプレゼンテーションの技術を高めて想いを届ける力を育む(自己表現、自己受容、説得力、安心 etc.)

- D他者の力を引き出すコミュニケーション技術を身につける(示唆的メッセージ、質問力、指導力、動機づけ etc.)

が中心となります。

ここから分かるように『コミュニケーション技術』の比率が高まっているのは、プレゼンテーションを始めとして「伝える」技術のトレーニングが含まれるところが大きいと言えます。

『他者のためのコミュニケーション技術』といっても、そのメインは「他者支援」というよりも「他者への働きかけ」になることに注意してください。

これは言わば、「社会という他者との接点において、どんな自分らしさを表現するか?」という意味での影響力を高めていく過程でもあるわけです。

詳細・お申し込み

(準備中)